L’IMPORTANZA ECONOMICA

Di grande importanza strategica per la posizione di porto dell’alto Adriatico, attraverso Fiume transitano gran parte delle merci dirette in nord Europa. Il controllo economico del porto di Fiume assicura un privilegio negli scambi commerciali con i mercati del basso Mediterraneo.

Fiume e la bellissima Dalmazia, ricca di isole incontaminate, costituiscono il polo turistico principale verso cui scendono in vacanza gran parte dei turisti del centro Europa, principalmente Austriaci, Tedeschi e Sloveni.

Il turismo sulla costa dalmata costituisce una vera e propria miniera d’oro delle vacanze a buon prezzo, ed è la principale fonte di ricchezza della neo Repubblica di Croazia. Oltre al traffico portuale anche l' industria è fiorente e rappresenta una grande risorsa economica per la città.

Sede di Università, attualmente Fiume conta circa 132 mila abitanti.

In passato è stata la romana Tarsatica, importante punto di difesa al limite orientale della penisola.

Porto e centro fiorente di scambi con la costa marchigiana aveva assunto il carattere di città italiana.

Passò nel 1466 agli Asburgo.

La città conobbe nuove fioriture nel seicento e nel settecento, soprattutto dopo che venne dichiarata porto franco nel 1717 e collegata con l' Ungheria mediante una strada che attraversa il Carso.

Lo sviluppo economico e commerciale continuò nell' ottocento; contemporaneamente però la crescente immigrazione di elementi Croati, Serbi, Ungheresi e Bosniaci poneva delicati problemi di equilibrio di nazionalità e contribuiva a tener desto il sentimento di italianità, alimentato all' inizio del novecento dall'associazione "Giovane Fiume". La battaglia diplomatica per la città quarnerina fu aspra e agitata.

Fiume fu assegnata dal patto di Londra alla Croazia il 26 aprile 1915. Già nell’ottobre 1918 la cittadinanza di Fiume elesse un Consiglio Nazionale e proclamò il desiderio di diventare parte dell’Italia. Il deputato fiumano Andrea Ossoinack al parlamento di Budapest dichiarò: "Ritengo mio dovere di protestare qui alla camera, in faccia al mondo, contro chiunque volesse assegnare Fiume ai croati, perchè Fiume non soltanto non fu mai croata ma anzi fu italiana nel passato e tale rimarrà nell' avvenire".

FIUME CITTA’ DI VITA

D’Annunzio aveva sempre combattuto la guerra per la Dalmazia, contro le forze austro-ungariche: incursioni a Pola, Premuda, la Beffa di Buccari nel Carnaro. La sua antica ambizione era stabilire la sovranità italiana sui territori al di fuori della penisola.

Alla fine della prima guerra mondiale l’intervento degli Stati Uniti determinò che l’intera costa Dalmata facesse parte della neo-nata nazione della Jugoslavia, nonostante le precedenti promesse di concessione all’Italia. Il presidente americano Wilson temeva che il controllo di Fiume attribuisse all’Italia eccessivo potere economico derivante dallo sfruttamento del porto e delle risorse turistiche della zona. Inoltre anche la Gran Bretagna e la Francia nutrivano ambizioni di sfruttamento, vista la posizione strategica della città e le possibilità di commercio con promettenti mercati in espansione. L’esplosione politica a Fiume e i successivi conflitti etnici dimostrarono che nella costa orientale dell’Adriatico regnava una gran confusione. D’Annunzio non poteva lasciarsi sfuggire una simile occasione.

Nel febbraio 1919 D’Annunzio aveva ricevuto la laurea ad honorem dalla facoltà di Lettere dell’Università di Roma, ed era stato promosso tenente colonnello. I suoi scritti comparivano sui principali giornali Italiani (compreso “Il Popolo d’Italia” di Mussolini) e stranieri e venivano letti da una vastissima platea di intellettuali, futuristi, arditi e studenti.

L’Arditismo era un ramo del futurismo che disprezzava la mediocrità quotidiana che non implicava alcun rischio e alcun guadagno. Esaltava la passione per le emozioni forti, per il pericolo e per la lotta, che si ritrovava nelle anime predatorie, nello spirito d’avventura, nella forza fisica. Il pacifismo veniva denigrato, veniva dichiarato il sostegno al rafforzamento del potenziale militare, si faceva appello ad un’educazione patriottica. Si domandava una politica estera cinica, astuta, e aggressiva, colonialismo, anticlericalismo e antisocialismo.

D’Annunzio nei suoi discorsi irredentisti esortava gli animi a non perdere i territori occupati dalle truppe italiane

“Non v’è oggi al mondo nulla di più grande di questa Italia che non teme di restare sola contro tutti e contro tutto. Con Trieste già nelle sue mani l’Italia avrebbe il controllo economico degli unici sbocchi al mare della Jugoslavia e di gran parte dell’Europa centrale”.

Il governo di Roma era debole e temeva di perdere gli ingenti aiuti economici che riceveva da Stati Uniti e Gran Bretagna. Nella confusione, Mussolini e i fascisti creavano ulteriore agitazione politica. Il nuovo primo ministro italiano Francesco Saverio Nitti, cercò di “comprare” D’Annunzio offrendogli un posto di commissario responsabile per l’aereonautica militare italiana o un analogo incarico ministeriale a sua scelta. D’Annunzio incoraggiato da Mussolini rifiutò l’offerta e soprannominò Nitti “Cagoia”, soprannome di cui non si sarebbe più liberato e ancora vigente negli ambienti di destra.

La città di Fiume intanto invocava l'Italia. Il Consiglio Nazionale Fiumano aveva già proclamato: "Fiume unita alla sua madrepatria Italia, respinge qualsiasi altra soluzione diversa da quella dell'annessione al Regno d'Italia”. L’atmosfera era più che favorevole ad una presa della città da parte degli Italiani. Il poeta era ancora considerato soltanto come uno dei quattro potenziali leader di un’insurrezione ; infatti egli nei suoi discorsi nominava tutte le città della Dalmazia, e non specificatamente Fiume. Il 10 settembre 1919 un gruppo di ufficiali andò a trovarlo a Venezia per esercitare su di lui ulteriori pressioni e convincerlo a guidare la presa di Fiume. Egli acconsentì ad unirsi ai Granatieri accampati a Ronchi.

Il 12 settembre 1919 alle cinque del mattino D’Annunzio partì da Ronchi , “per prendere Fiume con la forza delle armi”, su una Fiat Tipo 4, precedendo una forza di 196 granatieri a bordo di 26 camion militari, trafugati da una caserma locale. Lungo la strada si unirono a loro tre autoblindo e vari sostenitori armati incamminati a piedi verso Fiume. Al bivio per Trieste il convoglio fu intercettato da un gruppo di ex arditi italiani inviati per fermare la loro avanzata. Anche questi furono rapidamente convertiti alla causa e fornirono ulteriori e ben accetti rinforzi. La legione cresceva continuamente lungo la strada via via che volontari e sbandati si univano al convoglio, al grido di

"O Fiume o morte!".

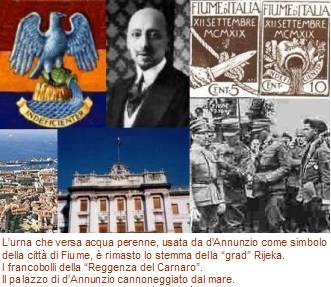

Alle 11,45 del 12 settembre 1919 Gabriele D' Annunzio e i suoi legionari entrarono in Fiume senza sparare un sol colpo, tra scampanii, suoni di sirene, e folla festante.

“Cosa fatta capo ha ”.

La presa del porto dividerà il popolo italiano e contribuirà a far cadere almeno tre governi.

Allorché D’Annunzio entrò a Fiume le sue truppe eterogenee contavano circa 2.500 uomini, tra arditi, avventurieri, veterani, futuristi e studenti. Nel pomeriggio del 1 Settembre D’Annunzio aveva già issato la bandiera italiana sul Palazzo del Governo e dal balcone arringava la folla locale e i suoi volontari entusiasti, che gli davano sostegno incondizionato.

“Fiume è proclamata Città di Vita, sede raffinata delle arti e della musica, capitale d’Italia sul Quarnero”.

Il vate sì autoproclamò Comandante e Capo del Consiglio Nazionale di Fiume.

Quattro navi italiane che si trovavano nel porto, compreso l’incrociatore Dante Alighieri, vennero persuase a rimanere e a diventare parte della marina di D’Annunzio. Molti aerei pilotati da assi della prima guerra mondiale si unirono alle sue forze. Il generale Santi Ceccherini, uno dei più riveriti tra i recenti eroi di guerra venne a Fiume per offrire il suo sostegno, e vi si stabilì con la moglie e la figlia. D’Annunzio felicissimo lo nominò vicecomandante, ispettore generale delle truppe e comandante delle forze armate.

Servendosi delle navi da guerra, D’Annunzio guidò una spedizione lungo la costa fino a Zara, dove ebbe un incontro con il governatore della Dalmazia l’ammiraglio Millo, che gli giurò che non avrebbe ceduto a nessuno il territorio che spettava di diritto all’Italia.

La debolezza del governo di Roma era evidente. Nitti concesse a D’Annunzio la maggior parte delle sue richieste: l’amnistia a tutti i combattenti dell’impresa fiumana, compreso Millo ; il riconoscimento del poeta a capo del Consiglio Nazionale di Fiume. D’Annunzio quasi ogni giorno con i suoi discorsi incantava la popolazione che lo osannava.

Vagheggiava di una società aristocratica nella quale regnassero l'arte e il culto della bellezza.

Proclamava la giustizia e la libertà, affermava di essere guidato dall’ispirazione divina, parlava di aiutare le nazioni povere, di portare la propria spada in aiuto dei ribelli di tutto il mondo: in Irlanda, Egitto, India, Arabia.

La città era uno spettacolo indimenticabile per i numerosissimi visitatori che accorrevano attratti dal clima festaiolo

. D’Annunzio invitò da Trieste l’eminente direttore d’orchestra Arturo Toscanini, per un esaltante concerto: davanti all’orchestra che suonava, quattromila soldati tenevano un’esercitazione con spari e lanci di bombe. I membri dell’orchestra suonavano durante gli intervalli. Alcuni orchestrali, infiammati dall’entusiasmo gettarono a terra i loro strumenti e parteciparono alla finta lotta nelle trincee. Ci furono cinque feriti gravi e strumenti danneggiati da frammenti di granata. Si dice che anche Toscanini venne ferito ad un labbro.

Di alto livello culturale anche i recital tenuti da Luisa Baccara, la musicista di talento e donna attraente che diventò una delle più fedeli compagne di D’Annunzio fino alla fine dei suoi giorni. Gli spettacoli erano aperti a tutti, ma il vate mandava inviti particolari a ufficiali e dignitari selezionati.

Ci furono molte visite da parte di eminenti personaggi, come Guglielmo Marconi, per il quale D’Annunzio allestì una grande parata militare.

Le uniformi dei legionari erano spesso personalizzate. “Mantelli, piume, fluenti cravatte nere e daghe romane erano universali. Alcuni che avevano il pizzo si erano rasati completamente in modo da assomigliare al comandante. Altri si erano fatti crescere capelli lunghi che ricadevano sulla fronte e indossavano un fez nero”. Gli ufficiali, i militari e soprattutto il comandante conducevano vita dissoluta e lussuriosa. Il consumo di alcol e di vino era considerevole. Lo stesso Vate si recava ogni sera con la sua amante di turno presso il suo locale preferito “L’Ornitorinco”, a bere champagne e festeggiare fino all’alba. I militari di truppa non tardarono a seguire lo stile di vita decadente del loro leader. La città divenne rapidamente sinonimo di immoralità. Le droghe, in particolare la cocaina, erano di uso comune.

La situazione in città deteriorò, finché l’anarchia e l’immoralità non vennero denunciate da tutti coloro che furono testimoni degli eventi. Il poeta aveva un costante rifornimento di donne per soddisfare i propri appetiti sessuali: Nei Taccuini annotava sfacciatamente e pubblicamente

“la carne esotica”,

le donne della cui compagnia aveva goduto. Sembra che anche lui, in questo periodo, abbia assunto droghe.

A Fiume regnava l’atmosfera del libero amore e libere convenzioni sessuali. Gli arditi omosessuali potevano passeggiare mano nella mano per recarsi in collina al crepuscolo. Le malattie veneree erano diffuse. Si pensava che i discorsi capricciosi e scandalosi del Vate derivassero da una malattia venerea. Si scrisse di lui:

“le continue orge del Poeta e la malattia di cui costantemente si riferiva che stesse soffrendo condizionarono il suo cervello tanto da renderlo irresponsabile sia per le sue parole che per le sue azioni”.

Fece emettere francobolli che ritraevano il suo busto. Tutte le sue azioni erano dominate da egocentrismo e indifferenza. Il motto degli arditi “me ne frego”, che ornava già da anni la sua carta da lettera, fu scritto anche sulle bandiere.

PIRATI

Intanto il Governo italiano dispose dei blocchi al commercio con Fiume. Rifornire la città diventò difficile. Allora D’Annunzio dette mandato ad uno dei suoi ufficiali, il capitano Magri, di organizzare delle scorrerie per trovare cibo e il materiale necessario. Agli uomini che portavano a termine queste imprese D’Annunzio dette il nome di “Usocchi” , un termine originariamente riservato ai pirati Serbi. Gli Usocchi dirottavano verso le banchine di Fiume navi con carichi pingui. Spesso si imbarcavano come marinai a bordo delle navi così da poter costringere l’equipaggio legittimo a fare rotta verso Fiume.

Catturarono la nave mercantile “Trapani” e misero all’asta l’intero carico sulla banchina. Catturarono il piroscafo “Cogne”, carico di seta, automobili, orologi e altri beni di lusso, per un valore globale stimato sui 200 milioni di lire, una cifra enorme per quei tempi. Dopo varie trattative con il governo italiano ed i proprietari della nave, D’Annunzio e i suoi ricevettero un riscatto di 12 milioni di lire per la nave e il suo carico. Le scorrerie dei pirati divennero così frequenti che sono stati sollevati dei dubbi se queste fossero tutte da attribuire agli Usocchi di D’Annunzio. La pirateria interessava il pubblico dei lettori dei giornali europei e le azioni trovarono molto spazio sul “Times” e su altri giornali.

LA CARTA DEL CARNARO

Il 27 agosto 1920 D’Annunzio scrive una Costituzione per Fiume: La Carta del Carnaro, un notevole documento in sessantacinque articoli. La Carta concedeva il suffragio universale al popolo, insisteva su scuole libere dall’influenza politica e religiosa, garantiva la libertà di stampa, l’associazione sindacale e molte altre misure liberali.Gli articoli contenevano molti riferimenti alle Muse:

“Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora, per creare tale regno dovrà esserci un culto della musica intesa come istituzione religiosa e sociale… La musica e le arti sono utili alla società perché stimolano pensieri di un genere più alto e nobile”

(artt. 64 e 65).

IL DECLINO

Tra le truppe di D’Annunzio, non sempre retribuite, il malumore iniziava a dilagare e c’era il rischio che ritirassero il loro sostegno. In parte per offrire una distrazione, in parte per scioccare i suoi avversari, D’Annunzio fece prigioniero il generale Nigra, uno degli incaricati del blocco che era particolarmente avverso ai ribelli. La cattura aveva anche lo scopo di prevenire minacce e incursioni contro il vulnerabile aeroporto di Fiume, che si trovava al di fuori del perimetro della città.Il generale fu tenuto prigioniero per due settimane.

Un altro incidente accadde quando gli incursori di D’Annunzio rubarono quarantasei cavalli di razza alle truppe italiane di stanza ad Abbazia. Il distaccamento italiano minacciò di aumentare la pressione del blocco se i cavalli non fossero stati restituiti. Allora si radunarono quarantasei affamati ronzini, poiché gli uomini di D’Annunzio non potevano più dar loro da mangiare, e furono consegnati, ad eccezione di quattordici, che le truppe colsero l’occasione per mangiare. I giornali europei se la ridevano allegramente

“…Egli si è fatto signore di Fiume come un avventuriero rinascimentale, pensa di essere al di sopra di qualsiasi legge, sogna di vivere per sempre la vita del ribelle...”.

D’Annunzio invitò a Fiume il poeta belga Kochnitzki l’ideologo della “Lega di Fiume” che doveva riunire tutti i popoli oppressi. Nella associazione venivano inclusi Irlandesi, Egiziani, Maltesi, Fiamminghi, Montenegrini, Catalani ed altre minoranze. Il genio di D’Annunzio aveva già intuito che un’alleanza dei popoli Balcani per impedire una dominazione serba nella regione, avrebbe contribuito a mantenere Fiume Indipendente.

Il Vate cercava finanziamenti e alleanze. Grande fu la disillusione verso Mussolini ancora privo di potere. Mussolini era debole e cercava il sostegno che gli veniva dall’essere collegato all’eroe popolare di Fiume e al credito di cui quest’ultimo godeva presso una vastissima platea di intellettuali. Le ultime elezioni erano state per Mussolini avare di voti e nessun deputato fascista era stato eletto. In questo periodo scrisse al Vate un gran numero di lettere per ingraziarselo. Lo invitava a scrivere sul suo giornale e si dichiarava pronto a combattere per lui.

D’Annunzio invece in un'affascinante lettera lo rimprovera della sua inattività per Fiume e lo accusa di viltà

“…Voi tremate di paura, vi fate mettere i piedi sul collo, state lì a cianciare mentre noi lottiamo attimo dopo attimo. E le vostre promesse?…”

Mussolini con un astuto lavoro di taglia e incolla eliminò dalla lettera i commenti ostili e pubblicò la lettera manipolata sul Popolo d’Italia e sulla stampa fascista, facendola apparire come un elogio alla politica di destra.

Sul suo giornale indisse una pubblica sottoscrizione per raccogliere fondi per la causa di Fiume. I soldi finirono in realtà nelle casse del partito fascista e servirono per finanziare la sua propaganda elettorale, secondo un piano prestabilito.

Il regime aveva prodotto penuria e stenti a Fiume e la popolazione cominciava a dare segni di intolleranza contro l’occupazione, nonostante la metà della popolazione locale fosse italiana. D’Annunzio dovette lavorare sodo nei suoi discorsi e nei suoi appelli ai sentimenti per mantenere la folla dalla sua parte. Ottenne un pò di incoraggiamento dalla caduta del governo Nitti. L’Italia era divisa e in grave imbarazzo con i suoi partner europei, per non aver rispettato gli accordi presi e invitò più volte D’Annunzio a ritirarsi.

Il 12 settembre 1920 venne celebrato l’anniversario della presa di Fiume con grande pompa militare, ma ormai l’atmosfera di festa era un palese tentativo di puntellare un edificio che stava crollando. Il governo di Roma comunicò a D’Annunzio l’ultimatum di lasciare la città entro il 23 dicembre 1920.

Quasi tutti i più rispettabili e rispettati seguaci di D’Annunzio lo stavano abbandonando. Lo stesso generale Ceccherini prima di abbandonarlo fece un’ultima apparizione al suo fianco, insieme a tutti gli ufficiali, in modo da non mostrare l’indebolimento dell’autorità del Comandante.

“…Debbo considerarvi come disertori della causa davanti al nemico… Io sono il Comandante e resto il Comandante”.

Il giorno prima di Natale le truppe italiane iniziarono la loro avanzata verso Fiume. Giolitti, succeduto a Nitti, scelse con tempismo un giorno importante e in cui non venivano pubblicati giornali. Nel “Natale di sangue” del 1920 ci fu una dura resistenza, con 150 feriti e 56 morti equamente divisi tra le due parti. La corazzata Andrea Doria sparò una granata contro il Palazzo del Governo di D’Annunzio che attraversò una finestra e per poco non lo colpì. Il vate rimase ferito alla testa dai calcinacci. Si arrese. Lasciò Fiume il 18 gennaio 1921. Si dice che sia stato l’ultimo legionario ad andarsene. L’amico Mussolini ancora una volta gli voltò le spalle. D’Annunzio definì

il fascismo movimento rozzo, privo di stile, volgare e che peccava di fanatismo. “Scelgo di andare a sinistra, verso la vita” .

Si ritirò sul Garda nel Vittoriale degli Italiani, insieme ad un manipolo dei suoi più fedeli arditi. Come i futuristi avevano creato il culto dell’Arditismo, gli arditi crearono il mito del “Fiumanesimo”, una tendenza echeggiata ancor oggi in Italia e in Europa, che rafforza gli atteggiamenti anticonformisti, le imprese esaltanti, il vivere inimitabile.

IL DOPO D’ANNUNZIO

Ciò per cui D'Annunzio e i legionari avevano combattuto non finì. Fiume sarebbe essenzialmente rimasta italiana. Oltre alla città, divenne italiana anche l'isola di Cherso, che con Lussino e Unie andarono a formare il Quarnero italiano. Mussolini si ammantò dell’eredità di D’Annunzio, assunse parte della rispettabilità intellettuale collegata al poeta e all’indiscusso uomo di lettere e fu pertanto in grado di insinuare il proprio messaggio nella mente della classe colta italiana media ed elevata.

Alla fine della seconda guerra mondiale il Quarnero venne tolto all’Italia sconfitta di Mussolini e assegnato alla Jugoslavia. La pulizia etnica provocò gravissime violenze, l’assassinio di tantissimi italiani e l'abbandono di gran parte della popolazione di lingua italiana.

Nel 1991, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, ci fu a Fiume una manifestazione di italianità.

Oggi nel Quarnero il gruppo etnico italiano conta circa settemila connazionali di cui oltre seimila della Comunità Italiana di Fiume, gli altri di quelle di Lussimpiccolo e Cherso.

BIBLIOGRAFIA DELLE OPERE CONSULTATE

Ledeen “D’Annunzio a Fiume”

Woodhouse “L’Arcangelo Ribelle”

Barberi Squarotti “Il gesto impossibile”

Sorge “Motti dannunziani”

Rizzo “D’Annunzio e Mussolini. La verità sui loro rapporti”

Gerra “L’impresa di Fiume”

Alatri “Nitti D’Annunzio e la questione adriatica

Allegato:

CARTA DEL CARNARO

Costituzione di Fiume

DELLA PERPETUA VOLONTA’ POPOLARE

DEI FONDAMENTI

DEI CITTADINI

DELLE CORPORAZIONI

DEI COMUNI

DEL POTERE LEGISLATIVO

DEL POTERE ESECUTIVO

DEL POTERE GIUDIZIARIO

DEL COMANDANTE

DELLA DIFESA NAZIONALE

DELL’ISTRUZIONE PUBBLICA

DELLA RIFORMA STATUTARIA

DEL DIRITTO DI INIZIATIVA

DELLA RIPROVA POPOLARE

DEL DIRITTO DI PETIZIONE

DELL’INCOMPATIBILITA’

DELLA RESPONSABILITA’

DELLA RETRIBUZIONE

DELL’EDILITA’

DELLA MUSICA

Della perpetua volontà popolare

Fiume, libero comune italico da secoli, pel voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. E questo è il suo diritto storico.Fiume, come già l'originaria Tarsàtica posta contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle Giulie. E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia. E questo è il suo diritto terrestre. Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la libertà di scegliersi il suo destino e il suo compito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.E questo è il suo diritto umano.Le contrastano il triplice diritto l'iniquità la cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.Per ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo voto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che sotto il titolo di "Corpus separatum" era assegnato alla Corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelli comunità adriatiche le quali desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia. Cosí, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze, fino all'estremo, per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.

Dei fondamenti

I Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero stato il suo "Corpus separatum", con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto. Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un piú giusto e piú sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

II La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affìni che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.

III La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le piú larghe e le piú varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

IV La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.Ma amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori; abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti; scompartisce le forze e gli officii, cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e piú ricca la vita comune.

V La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolati;assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia; si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne, costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini, cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.

VI Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.

VII Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini. Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva. L'abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi; ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.

VIII Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri; l'educazione corporea in palestre aperte e fornite; il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del domicilio;' l' "habeas corpus"; il risarcimento del danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

IX Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la piú utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro. Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro. Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

X Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed i-nalienabile dello Stato. E' concesso - con un Breve del Porto franco - ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità da gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.

XI Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito. Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi, fondate.

XII Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri. Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.

XIII Tre specie di sorti e di forze concorrono all'ordinamento, al movimento e all'incremento dell'università:i Cittadini le Corporazioni e i Comuni.

XIV Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtú per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro anche il piú umile, anche il piú oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.

. . .

Del potere esecutivo

XXXV Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori. Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale. Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi. Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro. Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares".

XXXVI L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente. Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità. I Rettori sono eletti per un anno, e non sono rieleggibili se non per una volta sola. Ma, dopo l'intervallo di un anno, possono essere nuovamente nominati.

. . .

Del Comandante

XXXIII Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione.Il Consiglio determina il piú o men breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXXIV Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi.I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissario.

XXXXV Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera di riconfermare il Comandante nella carica, oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino, oppure di deporlo, o anche di bandirlo.

XXXXVI Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

. . .

Della musica

(La Costituzione dava grandissima rilevanza alla musica e alle arti. Ndr)

LXIV Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale.Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua. Un grande popolo non è soltanto qliello che crea il suo Dio a sua somiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo Dio. Se ogni rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un ordine lirico nel setiso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita. Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito? Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora. "Quando la materia operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo, allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora della sua libertà" disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico. Come il grido del gallo eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora. Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze. Delle sue pause è formato il silenzio della decima Corporazione.

LXV Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi istrumentali con sovvenzione dello Stato. Nella città di Fiume al collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro. Le grandi celebrazioni corali e orchestrali sono totalmente gratuite come dai padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.